研究領域の構成表

| 都市社会領域 | |

|---|---|

| 環境安全化学 (小林研究室) | 都市・地域経済 (遠藤研究室) |

| グローバル・ローカル経営学 (周佐研究室) | ヒトエコ(人新世のエコロジー) (及川研究室) |

| 都市防災計画 (稲垣研究室) | 公共政策・実証経済学 (奥山研究室) |

| リスク心理学 (髙木研究室) | 環境・防災教育 (タキナナ研究室) |

| 知的財産・情報財と法制度 (末宗研究室) | |

※担当教員は今後変更する可能性がございます。

担当教員

自然生態系領域

生態系評価学 研究室HP教授 佐々木雄大

景観生態学や群集生態学の手法を用いて、生態系の理解に基づく生態系の管理や保全に関する研究を行っています。モンゴルや中国内モンゴルの草原生態系、日本の山岳域における湿原の生態系、都市の生態系などが研究の対象です。主な担当授業科目:保全生態学、都市生態学

卒論例:

「都市生態系における生物多様性と文化的サービス」

「乾燥草原における気候変動および人間活動と生態系変動」

土壌生態学 研究室HP教授 中森泰三

生態系は生物種間の相互作用によって特徴づけられます。土壌にはカビなどの菌類と小型節足動物などの動物が棲息しています。当研究室では、微生物と動物の相互作用、特にきのこと動物の相互作用の研究に取り組んでいます。主な担当授業科目:生態毒性学Ⅰ・Ⅱ

卒論例:

「動物によるきのこの胞子散布」

「きのこ毒の生態学的意義」

植物生態学 研究室HP教授 酒井暁子

日本は南北に長く、起伏に富み、また極端な降雨や多雪地域があるなど、多様で美しい自然環境に恵まれています。自然環境を守るためには生態系を保全することが必要です。そのためには生物界のルールを知ることと人々の取組みの両方が求められます。私の研究室では植物の分布、戦略、進化などについて、また社会の取組みについても研究しています。主な担当授業科目:個体群生態学・進化生態学概論Ⅰ・Ⅱ

卒論例:

「丹沢山地での大径木の分布パターンとその規定要因」

「市区町村が策定した生物多様性地域戦略の特徴と地域特性による違い」

植物分子生理学 研究室HP准教授 中村達夫

植物は食糧や原材料として人の生活に欠かせません。当研究室では、遺伝子や細胞レベルの解析により、植物における有用物質の合成・蓄積機構を研究しています。さらには、得られた情報を活用して、食糧・栄養問題の解決に貢献することを目指しています。研究では、主要作物のイネや、モデル植物のシロイヌナズナ、海藻のコンブなどを扱っています。主な担当授業科目:植物生理学Ⅰ・Ⅱ

卒論例:

「ヨウ素欠乏症の解決に貢献するイネの育種」

「植物のヨウ素蓄積機構に関する分子生物学的研究」

古生態学 研究室HP教授 和仁良二

多様な生物は、どのようにして地球上に誕生し、どのように進化してきたのでしょうか。過去の生物の古生態や進化を明らかにしようと、化石の研究を進めています。おもな研究対象は、“アンモナイト”と呼ばれる化石です。主な担当授業科目:地球環境変動と生命進化Ⅰ・Ⅱ

卒論例:

「白亜紀の温室地球におけるアンモナイト類の絶滅と進化」

「現生イカ類を用いた生態と形態の解析:化石頭足類への応用に向けて」

地質学と地球システム科学 教授 山本伸次

地球は約46億年前に誕生し、億年スケールにわたる物質分化やシステム相互作用を経て、こんにちの姿に至っています。過去の地球を紐解くことは、現在および未来の地球を見通すことにつながります。研究室では、野外地質調査や岩石・鉱物を対象とした物理化学分析を通じて、地球が形成された直後の様子や地球深部の物質循環を解明するといったテーマに取り組んでいます。主な担当授業科目:地球システム論Ⅰ・Ⅱ、地球物質循環論

卒論例:

「マントルの副成分鉱物に記録された深部物質循環の解明」

「鉱物単結晶をもちいた全地球史磁場変動解読」

地球ダイナミクス 研究室Facebook教授 石川正弘

地殻ダイナミクスをフィールドワークと高圧実験から探求するため、大陸衝突帯や島弧衝突帯、さらに過去の変動帯(南極等)で地質調査を行っています。また、岩石の高温高圧実験を行い、地殻深部の構成岩石モデルを構築し、構造地質、地殻、地震波速度、超大陸、高圧岩石物性の研究を行っています。主な担当授業科目:地球科学、地球ダイナミクス

卒論例:

「衛星画像を用いた南極大陸氷床融解に関する研究」

「地震発生帯の地殻構成物質の解明」

生物海洋学 研究室HP教授 下出信次

海洋において最も主要な動物プランクトンであるカイアシ類は、基礎生産者である植物プランクトンと魚類等の高次栄養段をつなぐ重要な生物群です。当研究室では、これらのカイアシ類の生活史戦略や生態、二次生産を明らかにし、海洋生態系おける役割の評価と海洋環境との関わりについて研究をしています。主な担当授業科目:海洋生物学Ⅰ・Ⅱ、生態学実習 I・II

卒論例:

「海洋環境の中・長期変動と浮遊性カイアシ類の個体群と卵生産の動態」

「中・長期モニタリング試料を活用した浮遊性カイアシ類の二次生産の復元」

水域生態学 研究室HP教授 鏡味麻衣子

微生物は地球上の物質循環を駆動するキープレーヤーです。微生物の多様性は驚くほどわかっておらず、自然界に生息する微生物の中で単離培養され種名が定まっているのはわずか数%にすぎません。当研究室では、湖や海など水界生態系の微生物を中心に、その多様性と物質循環における機能を解明する事を目指しています。主な担当授業科目:生態系と物質循環 I・II

卒論例:

「湖沼におけるプランクトン動態と水質の関係」

「生物多様性を考慮に入れた感染症動態の解明」

気象学・気候学 研究室HP 准教授 吉田龍二

卒論例:

「気候変動下における全球規模の台風発生変化」

「神奈川県における局所的大雨事例の将来変化予測」

プランクトン生態工学 研究室HP助教 髙山佳樹

水中を漂って生きるプランクトンは多様な分類群から構成され、食物連鎖や地球の物質循環にとって鍵となる存在です。また、プランクトンは排水等に含まれる栄養を利用し極めて早く増殖し、有用物質を生産するため、人類が直面する食糧問題においても鍵となります。本研究室はフィールドでの観測・実験といった基礎研究によるプランクトン生態の理解と、プランクトンを実社会で活用する技術開発を行うことで、持続可能な循環型社会形成へ貢献します。

卒論例:

「海表面ミクロ層(海の最表面厚さ1mm未満の薄い膜)におけるプランクトン群集の時空間変動と環境要因との関係」

「食品残渣等の有効活用による低コスト・低環境負荷な養殖魚用の餌料動物プランクトンの大量培養」

社会生態情報 講師 中䑓亮介

人間は、生態系と社会の二つのシステムと関わりながら日々の生活を送っています。しかし、これらのシステムがどのように形成され、維持され、互いに相互作用しているのかについては、まだ多くのことが解明されていません。生態系と社会の駆動プロセスと両者の相互作用を理解するために、野外調査、DNA分析、文献収集、大規模データベースの活用など、さまざまな手法を用いて情報を収集し、時空間的な変化に着目したデータ解析を行うことで研究を行っています。

卒論例:

「人間の土地利用変化が植物と昆虫の相互作用に与える影響」

「大規模データベースの解析に基づく生物多様性と文化多様性の関係の解明」

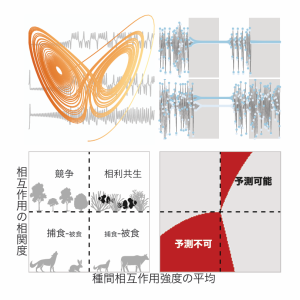

相互作用生態学 助教 坂田ゆず

生物は様々な生物と複雑に関わり合い、密接な関係を結んでいます。主に植物を軸に、環境や進化の歴史の違いによってどのような生物間の相互作用が形成され、それがどのように植物の繁殖や進化、多様性に貢献しているのかについて研究をしています。

主な授業担当科目:地球変動生態学

卒論例:

「外来植物が昆虫を介して在来植物に与える影響」

「植食性昆虫の種組成やフェノロジーの地理的変異」